パソコンでカーナビのページに戻る 2017年3月30日

使用終了

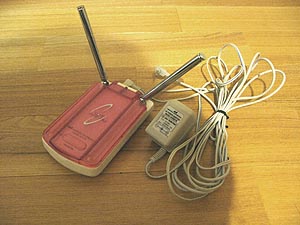

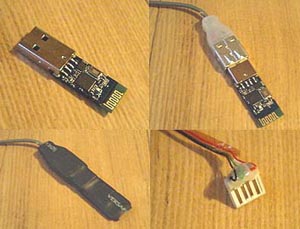

■GPSレシーバー

LOCOSYS LS23020

GrandMap PC Navi付属品

SiRF StarⅢチップ 20ch

USB接続

↓等のGPS受信機に比べで受信データの軌跡のブレが大きい。

使用終了

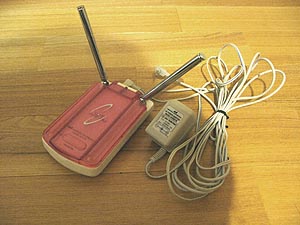

■GPSレシーバー

ftech Corporation Solar GPS Model BT2.3MR

MediaTek MT3チップ 51ch 太陽電池 / USB充電式 Bluetooth接続

ケーブルを繋いで、充電しながらでも使えるけどBluetoothコードレスの意味無ぇ。

省電力機能があって、PCがサスペンドしてBluetooth接続が切れてしばらくすると電源が切れる。

使用終了

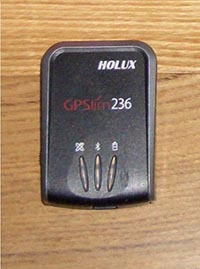

■GPSレシーバー

i-Blue 747Trip Recorder

MTKチップ 51ch USB端子で充電 Bluetooth / USB接続両対応

USB接続でも使用できるが、バッテリーが消耗/無しだと使えない。

パワースイッチはスライド式で省電力機能は無い。

カタログデータでは連続使用20時間とのことだけど、バッテリー切れを心配しながら使うのはメンドクサイ。

本機はGPSデータロガーだが、スイッチの設定で通常のGPSレシーバーとしても使える。

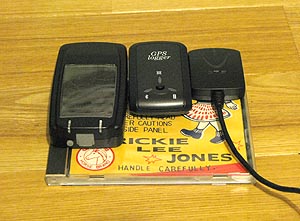

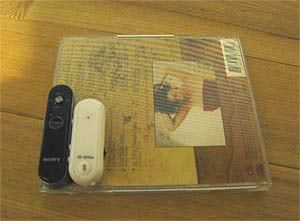

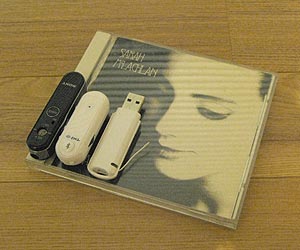

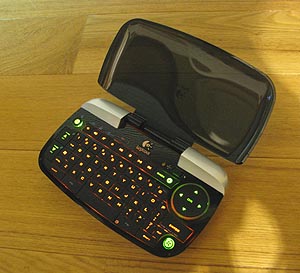

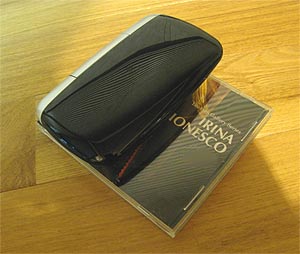

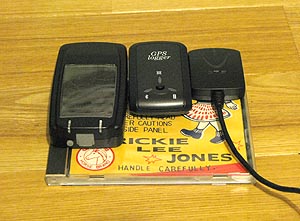

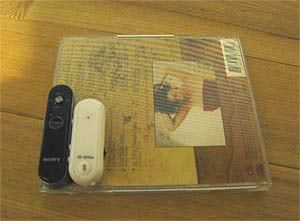

GPSレシーバーサイズ比較

BT2.3MR i-Blue747 LS23020

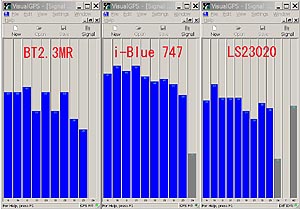

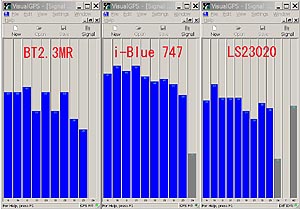

GPSレシーバー感度比較

実際に使ってみても i-Blue747 の感度が良い。

■ Bluetooth レシーバー

使用終了

Princeton PTM-UBT3S

小さくて邪魔にならないが、青色LEDが明るすぎて目障り。

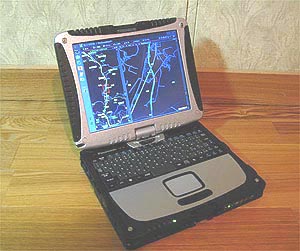

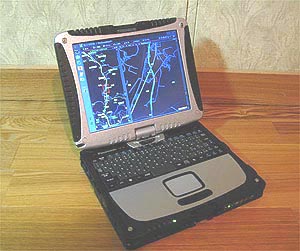

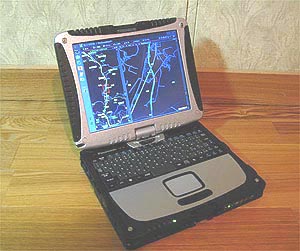

■ パナソニック タフブック

Panasonic TOUGHBOOK CF-18KW1AXS

(2010年6月退役)

CPU Centrino Pentium M 超低電圧版753 1.20GHz

RAM 1.25GB HDD 60GB 重量 2.1kg

表示 10.4型TFT液晶 1024×768ドット タッチパネル搭載 輝度500cd/㎡

タフブックCF-18のいいところ。

とにかく頑丈。 硬性感がある。 操作しやすく見やすいサイズの画面。

ダメなところ

ちょっと重い厚い。

500cd/㎡でも昼間の車内では輝度不足。

タブレットボタンの位置が本体側にあるので輝度調整等の使い勝手が悪い。

■ 電源 4号機 (2009年10月退役)

DC12V→DC16V DC-DCコンバーター

USB電源 2個

Bluetooth A2DPオーディオ受信機を内蔵。 (SONY DRC-BT15)

入力 DC12V

出力 DC16V パソコン用

出力 USB電源 DC5V x 2

出力 オーディオ 車のラインインへ接続 (Bluetooth A2DPオーディオ)

Bluetooth A2DPオーディオアダプタはリチウムイオン電池内蔵で充電しながら使えるよう改造。

サイズは車の小物入れにちょうど良いサイズに製作。

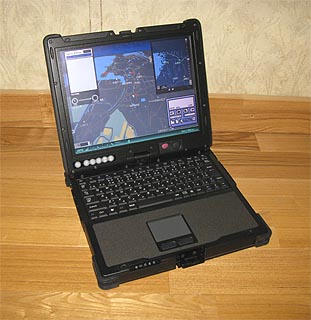

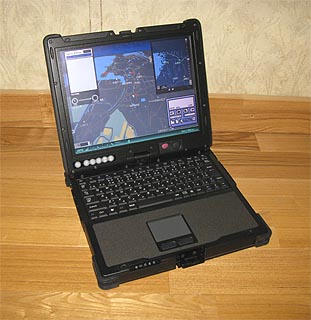

■ NEC ShieldPRO FC-N21S/BX4SS 日本電気 シールドプロ (2009年8月退役)

90cmの高さから落としても壊れない頑丈パソコン。

ディスプレィを逆向きにしてタブレットPCとしても使える。

CPU intel CoreSolo U1400 1.20GHz

RAM 標準1024MB + 512MB

ディスプレイ 12.1インチTFT タッチパネル付 1024×768ドット

画面輝度 600cd/㎡ LEDバックライト

HDD 60GB

電源 DC16V バッテリー駆動8時間 消費電力 15W/最大50W

重量 2.5Kg

OS WindowsXP Professional SP3

シールドプロ付属のスクリーンキーボード(os付属のosk.exe)は、小さく使い勝手が悪いのでタフブック用を使用。

(機種依存のFnキー併用の輝度、音量調整等は使えないけど)

シールドプロのいいところ。

画面が大きいので、操作しやすく見やすい。

画面輝度が明るい。

LEDバックライトなのですぐ明るい。

タブレットボタンの位置が画面下にあるので輝度調整がやりやすい。

USBポートが3つ。

ダメなところ

端についてるプロテクタがゴム製で軟い。

全体的に、タフブックに比べ硬性感が乏しい。

画面の回転がロックされないので、画面(タッチパネル)を強めに押すと画面が回る。

コアソロなので動作がもたつくときがある。

発熱が大きい。

スピーカーの音量、音質が頼りない。

ちょっと大きすぎ・・・。

■ 2008年7月2日

注文してた GrandMap PC Naviが届く。

簡単なレポ。

結論 : Navin'You 5.5 のほうが良いよ。

■ 2008年6月28日

と言いつ、オンラインでの注文再開してたので発注。

→ GrandMap PC Navi

供給メディアはSD2GBか。 詳細地図のデータ量は期待できなさそう。

■ 2008年6月22日

古道具屋で捨て値だったので購入。

日本アンテナ ARB-210 FM、TV1~62chブースター付アンテナ

ACアダプタはDC3Vで、単3電池2個で電池駆動もOKなので、改造して車積ワンセグに使えるなぁ。

■ 2008年6月19日

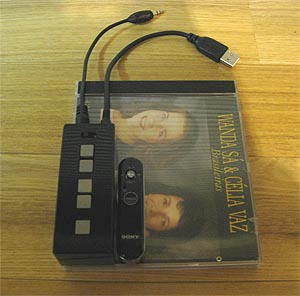

謎の機器

Bluetooth標準規格Ver.2.0+EDR class 2

プロファイル A2DP AVRCP HFP HSP

リチウムイオン充電池内蔵 + USB電源から受電しながらでも動作できるよう改造したので車積して1日ドライブしてもバッテリー切れ無し。

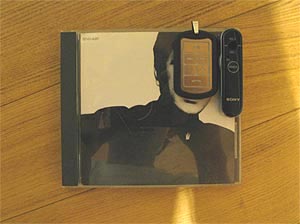

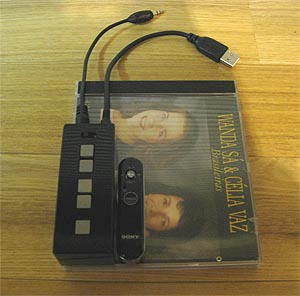

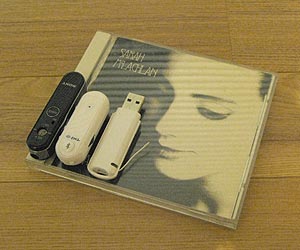

After ←→ Before CDとDRC-BT15とサイズ比較

ミニステレオジャック、DCジャック

LEDは基板から光ファイバーで導光

■ 2008年6月16日

↓ J&Pにも、ツクモにも、ソフマップにも、パソコン工房にも、BestDO!にも売って無ぇ。売る気無いみたい。

■ 2008年6月7日

PCナビに新星誕生か!! GrandMap PC Navi

・・・かと思ったけど、欠点ありまくり。

ルート検索で経由地1ヶ所じゃ少なすぎ。

動作OSに WindowsXP Professionalが無いけど。

供給メディアは、もしかしてSDカード? SDカード(フラッシュメモリ)って寿命があったと思うけど。

家電量販店で販売って買いてあるけど、人柱になろうかとヤマダとデオデオに行ってみたけど売ってない。

もしかして画面解像度固定?

走行ログ記録が、「直前のデータ1つのみ」って少なすぎ。

テスト走行が速度可変できない?

地点登録の一括入力機能無し?

メモリ 1GB以上 って条件高すぎ。

他の地図データ使えないの? ナビ研S拡張とか。

付属のレシーバーはNMEA-0183とのことだから他のレシーバーも使えると思うけど記載無し。

パソコンでカーナビソフトを走らせるなら、ナビ専用機を再現するんじゃなくて、パソコンの機能、操作性を生かすような仕様にすべき。

2001年発売のナビンに機能的に遥かに負けてたんじゃ価値無い。

■ 2008年6月7日

プラネックス Planex Bluetooth ワイヤレスステレオヘッドフォンアダプタ BT-HP01AD

作りがプラスチッキーで安っぽい。

電源スイッチは、スライド式スイッチ。

青く派手に光るBluetoothのボタンがかっこ悪い。

バッテリーの持ちは6時間と短い。ドライブとか行くと、6時間ではぜんぜん足りない。

充電はminiUSBで出来るので便利。

充電中も使用できるが、車積してUSB電源で充電しながら?使ってたのになぜかバッテリー切れで終了に・・・。

充電しながらだからか高音域に少しノイズが入るような気が。

DRC-BT15とCDとサイズ比較

■ 2008年5月26日

CYBER Gadget USB FMトランスミッター CY-PCTR-WH

セットアップは簡単。 挿すだけでUSBオーディオデバイスとして認識。 あとはFMで受信するだけ。

音質はBluetoothに比べステレオ感が乏しいような・・・。

アンテナの向きでノイズが乗るが、これは送信出力、受信感度の関係だからアンテナ次第で解決しそう。

サイズ比較

■ 2008年5月2日

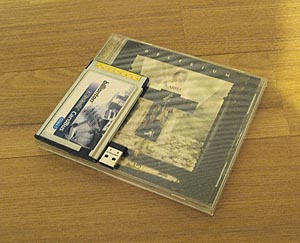

ShopUに注文してた2点が届く。

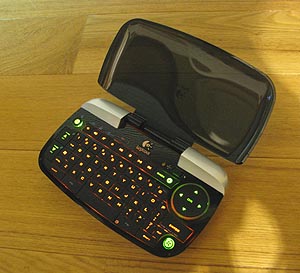

Bluetoothキーボード ロジクール diNovo Mini DN-500

CDとサイズ比較

Bluetoothステレオヘッドセット Jabra BT3030

■ BT3030 良いところ。

Bluetooth2.0+EDRなんで接続が安定してる。

Bluetooth機器にしては比較的安価 (海外通販だと50$以下のところも)

わかりやすい操作性、邪魔にならない薄型の形状。

充電が汎用的なminiUSBでできる。

■ 欠点

最大音量が小さい。

付属のインナーイヤー型のヘッドフォンだとそれほど小さいとは感じないが、BOSEのQC2とか、外部オーディオとかにつないでみると最大音量が小さめ。

充電中(外部電源に接続中)は使用できない。

充電しながら使用できないんでは、汎用的なminiUSBで充電できてもメリット無し。

質感は少し安っぽい。

DRC-BT15 とCDとサイズ比較

■ 2008年4月27日

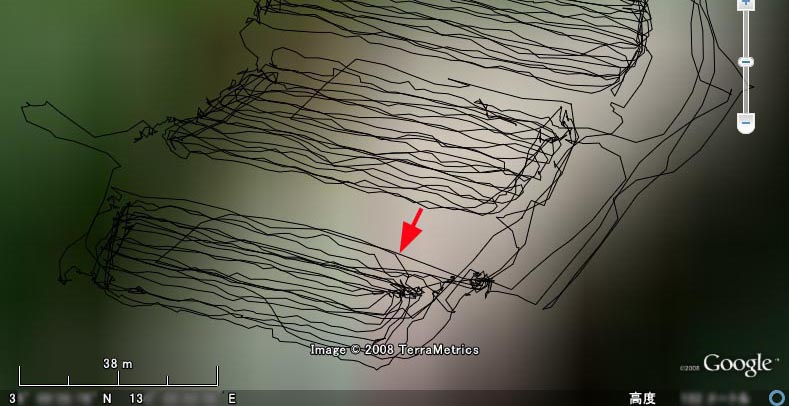

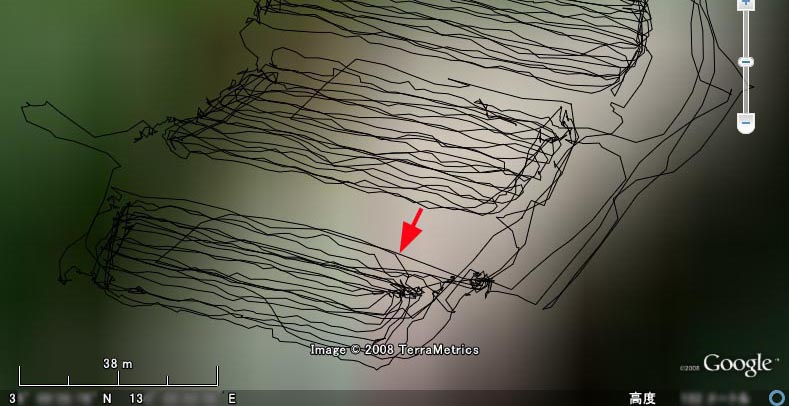

先日買った i-Blue 747トリップレコーダーをトラクタに積んでみた。

ログをGoogleEartのPathで展開。

※画像をクリックすると大きな画像

※画像をクリックすると大きな画像

i-Blue 747トリップレコーダー はUSB接続のGPS受信機として使用できる。

Bluetooth接続のGPSレシーバーとしても使用できる。

GPSDGPSの帽子に入れるとちょっと重い。

ログ機能は便利だけどデータの吸出しはちょっと使い勝手悪いなぁ。

■ 2008年4月7日

Bluetoothマウスのパワースイッチの操作性が悪いのを改造。

横に穴を開けて、共立で買ってた小型のプッシュスイッチ(1回路1接点、押すごとにON/OFF切り替え)を取り付け。

底面の電源スイッチは2回路2接点だったんでONにしといて、電池をプッシュスイッチで接続/切断。

■ 2008年4月6日

統合電源がサイズが大きくて邪魔くさいのでクルマDEチャージャーを元に戻して。 それじゃ芸が無いので改造。

■ クルマDEチャージャー 勝手にリンク集

ありすの日記帳 2007-01-30 クルマDEチャージャー

工人舎 SA1F wiki クルマDEチャージャー

amazonのレビュー

ケーブル長を適切な長さに短縮。

マジックテープのケーブル結束バンド追加。

シガープラグを背の低いものと交換。

出力ケーブルを入力ケーブルと同方向から出す。

電圧を16Vに固定。

USB電源を内蔵。

DC16V出力コネクタ部分をエポキシ樹脂接着剤でL型に成型。

エポキシ樹脂接着剤は セメダイン ハイスーパー5

5~10mmほどに切ったナイロン繊維を接着剤に混ぜ込んで割れを防止。

加熱すると硬化時間が短縮できる。

固まるまでの5分間で、繊維を巻き付けるような感じに盛りながら必要な形状よりちょっと大きく成型。

完全硬化後、ベンチグラインダー、ヤスリで必要な形状に削り出し。

その後、セメダイン EP001 エポキシ樹脂系弾性接着剤 で表面と、ケーブルとの堺部分を成型。

■ 2008年3月20日

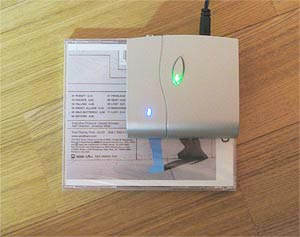

ソニー Bluetooth ワイヤレスオーディオレシーバー

SONY ワイヤレスオーディオレシーバー DRC-BT15

Bluetooth Ver.2.0+EDR class 2

プロファイル A2DP AVRCP HFP HSP

Bluetoothレシーバーが

Billionton System Inc. GCBBTCR41B-BT だと安定するけど、

Princeton PTM-UBT3S だと安定しない。 ブツギレ。

音は PLANEX BT-01R と比べると明らかかに DRC-BT15 のほうが良い。

接続してからの安定度も良い。

クレードルに乗せて充電すると電源が強制的にOFFになる。 なんでだぁ?

自宅のオーディオとかラジカセで使うときは充電しながら使えたら便利なのに。

外観の質感は良いが操作性はいまいち。

■ 2008年3月18日

山歩きとか、街歩きとか、田んぼ歩きとか、GPSレシーバー単独でログが記録できるGPSロガーが便利で面白そうなので発注。

GPSDGPS.COMの トピック を見るとi-Blue747の性能が良さそうなので 新機種の i-Blue747トリップレコーダ

ワクテカ。

■ 2008年3月17日

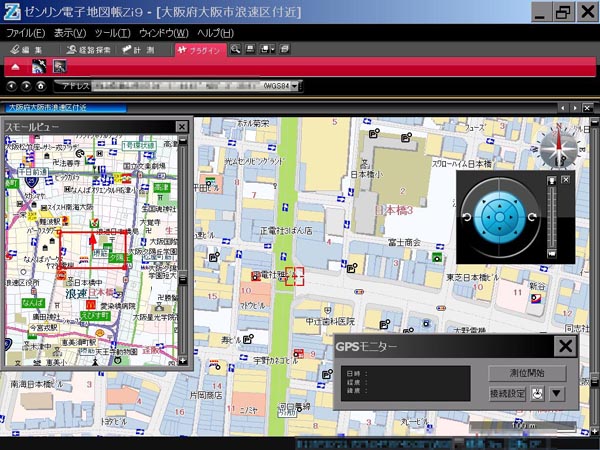

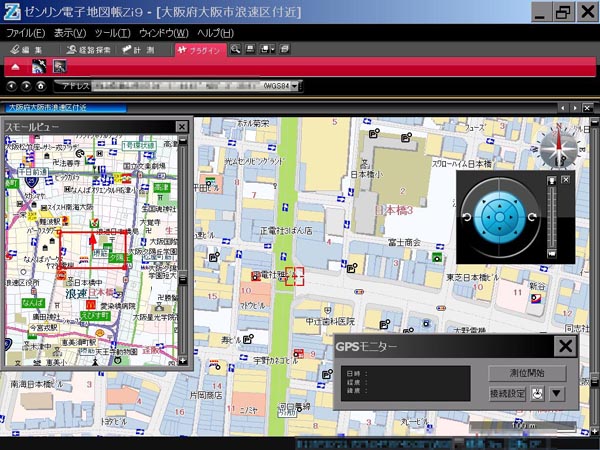

zlogが先月バージョンアップしてた。

KNLinkのクリップボード経由でNavin'you Ver.5.5への信号の受け渡しができるようになってる。

試してみたところ、1つのGPSレシーバーで、電子地図帳ZiとNavin'you ver.5.5が同時使用できる!

Zlogは

Convert は [ WGS>TKY ] を選択。

MapControl は ZENRIN と knlink(clpbrd) にチェックを入れる。

Navin'you5.5は

GPSレシーバーの設定を [ KNLinkクリップボード経由 ] を選択。

電子地図帳 Zi9 / 10 / Professional6 は、測地系Tokyoを選択。

電子地図帳 Zi8 / Professional5 は、Tokyo測地系固定なのでそのまま。

KNLinkは、KNLink.iniの設定で測地系をTokyoに設定。

以上の設定で電子地図帳ZiとNavin'you ver.5.5が同時使用できる。

■ 2008年3月13日

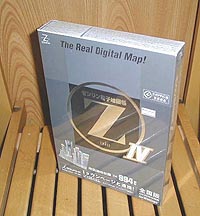

ゼンリン電子地図帳 Zi Professional 6 発売日。 体験版も公開。

体験版を試すが、Zi10をベースにデータ展開の拡張をされてるわけだからUIの使いにくさは内包してるわけで…良い印象は無し。

バージョンアップは見送り。

■ 2008年3月2日

安かったので(2780円) USB接続ワンセグチューナー導入 Trywin DT-007V

ま、期待はしてなかったけど、電波状態の良いとこなら良い感じで受信OK。 (あたりまえか・・・)

オイラん家はまだ地デジ圏外。

■ 2008年2月21日

zlogが先月バージョンアップしてた。

ziのコントロールの他に GoogleEarthをコントロールできるようになってる。

■ 2008年2月12日

アマゾンから↓と、CD2枚が届く。 送料0円

プラネックス ブルートゥース オーディオ受信機 BT-01R

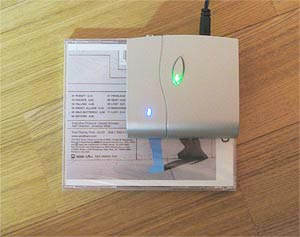

PLANEX Bluetooth Wireless Audio Receiver BT-01R

Bluetooth Ver1.2 Class1 最高?384Kbps A2DP

CDケースとサイズ比較

ちょっと大きくて邪魔。

真ん中の緑に光ってる出っぱりがパワースイッチ、機械式。

WindowsXPの標準スタックはA2DPのプロファイルに対応してないので、東芝スタックで試したら難無く認識。

ま、予想はしてたけど音質はいまいち。

ま、予想はしてたけど、オーディオ、GPSのシリアル、マウスのHIDの、3つ同時使用だと音が途切れる。

オーディオとシリアルだと問題なし。 CPUパワーに依存するのかな。

電源は電池ではなく、ACアダプタでDC5V

DC5Vなら、昨年作った統合電源で、ケーブルだけ作ればOKだな。

■ 2008年2月10日

パソコンの音声出力を車のAUX端子(外部音声入力)に繋いで使ってたが、ケーブル繋ぐのが邪魔くさいのでBluetooth オーディオ受信機発注。

PLANEX Bluetooth オーディオ受信機 BT-01R

アマゾンで半額になってた。 送料0円で3500円 この価格なら試してみる価値あり。

車のAUX端子に繋ぐことで、パソコンは電源以外コードレスで使える。

パソコンにFMトランスミッターを繋ぐことも考えたが、パソコンをできるだけコードレスで使いたいのでBluetoothオーディオ受信機導入決定。

ナビはせず、音楽を聴くだけならパソコンを定位置に設置しなくても使えるからこれも便利だと思われる。

■ 2007年10月11日

Zi10 体験版をダウンロード。

体験版なのに、インストールしてあるZi9を消去されZi10の体験版がインストールされる。

なに考えてるんだか。 ZI9と比べられたくないのか?

GPS関連は、描画が1秒更新できたり、GPSモニタを最小化できる等改善されてる部分もあるが、相変わらずUIが使いにくく、各種操作手順が「異常」といえるほどに多い。

ツールバーはZi9と変わりなく、使用頻度が高いと思われる「検索」がアイコンでしか表示されない。

「検索」は、計測、プラグイン等よりは遥かに使用頻度が高いと思うんだが、なぜバーではなく小さなアイコンなのか?

メニューバーは相変わらず必要な機能がまったく設定されておらず、結局ツールバーを表示させてないとほとんどの操作ができない。

本来なら、ほとんど全ての操作へのメニューがメニューバーへ設定されていて、その中で使用頻度の高い機能へのショートカットがツールバーに設定されてるべき。

メニューバー(Windows上のソフトウェアの標準的UI)と、ツールバー(各ソフトウェア独自のUI)の、機能、メニュー設定が逆のような気が。

無駄なバー類が多くて、標準状態だと10インチ液晶では画面の4分の1がバー類で埋まってしまい地図面積が狭くなってしまう。

3D表示は、ブロックモードの狭い範囲でしか表示されず、当然バードビュー的な使い方はできない。

拡大縮小のスライドバーが小さく、タッチパネルでは操作が難しい。 最大化して右端のスライドバーをなぞると拡大縮小すべきなのに意図せず地図が移動してしまう。

検索速度など一部改善されてる部分もあるようだが、あまりにもUIが使い辛らい。

Zi9で使った無駄金を、Zi10を導入しても取り戻せそうにも無い。

なので、Zi10へのアップグレードは見送り。

■ 2007年10月9日

ゼンリンからZiの新バージョン Zi10の発表。

■ 2007年9月28日

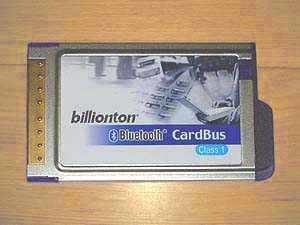

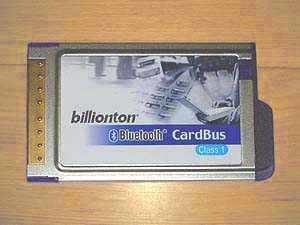

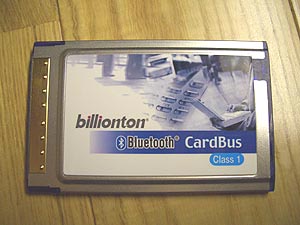

Bluetooth PCカード導入

Billionton System Inc. GCBBTCR41B-BT (HPには製品データ無し)

Bluetooth V2.0+EDR Class1 PCMCIA CardBus

出っ張りがじゃま。 タフブックでは密閉できない。

この出っ張り部分は半透明樹脂で、端をちょっと削ってみると出っ張り部分の基板にはステータスのLEDとアンテナしか無いもよう。

てなわけでベンチグラインダーと紙やすりで出っ張りを削り取る。

基板にストレスがかからないよう横向きに慎重に少しづつ削る。

粉塵がケース内に入らないようハケで掃き出しながら掃除機で吸い取る。

LEDが点灯するのは 「PCカードが正常に認識されてる状態」 と 「Bluetoothが接続されてる状態」 削り取っても動作は問題なし。

アンテナ部分は、削り取ると1m以内ぐらいの距離でしか接続ができなくなった。

なので、アンテナのパターンの根元の残ってる部分に約2cmのジュンフロン線を半田付してケース内の隙間に収める。

2液式エポキシ樹脂で穴を塞ぎ固める。

完全に固まるまで1日放置。

表面を4000番程度の細かい紙ヤスリで平滑に滑らかに削り取る。

出来上がり。 タフブックの密閉状態でも5mぐらいの距離ならなんとか接続。

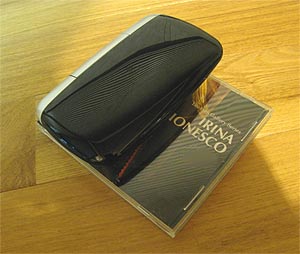

CDケースとPTM-UBT3Sとサイズ比較

■ 2007年9月21日

Princeton PTM-UBT3S 導入

小さくて良い感じだが、青色高輝度LED明るすぎて目障り。なんで高輝度LED使うかなぁ・・・?

■ 2007年8月28日

インバーター、DC-DCステップアップコンバーター、ACアダプタ、車積USB充電アダプタ、車積携帯電話充電アダプタとかゴロゴロ邪魔くさいので統合電源製作。

DC-DCステップアップコンバーター、80Wインバーター、車積USB電源2個をバラしてアクリル板細工で作った箱に収めただけ。

各電源をそれぞれ個別にON/OFFできる。

各スイッチにLED付き、各接続ケーブル取り外し可。

■ 2007年8月8日

ゼンリンから サービスパック4 が出たのでインストールしてみたが・・・

やっぱり使い物にならない。

結局、Zi9は、まったくといっていいほど使えなかった。

検索も異常に遅く、出先で急用ができて店舗名で検索したら、10分経っても検索が終わらない・・・なんてことも。

操作性、検索速度、起動時間・・・あまりにも使い難く、結局旧バージョンを使ってた。

合併情報が反映された地図が必要だから導入したのに、

住所録などからのユーザーポイントの展開は、わざわざ旧市町村名でリストを作りなおして旧バージョンのZiで使用。

なんてことも。

もう買わないよ。こんなUIじゃ。

■ 2007年7月24日

GPSレシーバー ftech Corporation Solar GPS Model BT2.3MR 導入

MediaTek MT3 チップ搭載

太陽電池充電式 Bluetooth接続

性能は HOLUX GPSlim236 とあまり変わらない感じ。

省電力機能があって、PCがサスペンドしてBluetooth接続が切れてしばらくすると電源が切れる。

太陽電池搭載なので昼間は充電の必要なし。

USBケーブルでも充電できる。

サイズちょっと大きめ。 レーダー探知機みたい。

裏面にネオジム磁石が仕込んであり、鉄板にくっつく。

磁力が強いため、磁気カード類に影響が出ると怖いので磁石を取り除く。(スポンジの下にはめ込んである)

■ 2007年7月21日

Bluetoothマウス Bluetake BT510 導入

小さめで車積に良いが、パワースイッチが操作しにくい。 マウスパッドは腿。

中国製のメーカー不明のDVD-ROMドライブ 4980円

USBバスパワーで動くが、USB 2つ使って電源容量稼いでる。

■ 2007年7月21日

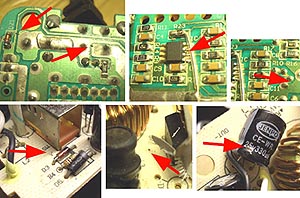

サンコーレアモノショップのクルマDEチャージャー(DC-DCステップアップコンバーター)導入。

発熱が少なくて良いなぁ。

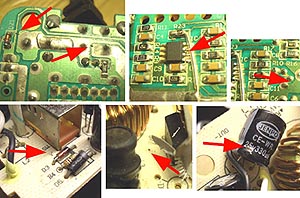

と思ってたが、バラしてみて半田付けの汚さにびっくり。

半田カスが隣り合った配線パターンをまたいで付着、ICリードの間に半田ボール、表面部品にも半田付着・・・使うの怖いくらいの半田付けの汚さ。

※画像をクリックで大きな画像。

※画像をクリックで大きな画像。

このまま使うと壊れそう、最悪パソコンを壊してしまいそうな気もするので、徹底的に半田カスを取り除く。

■ 2007年6月5日

ゼンリンから サービスパック3 が出たのでインストールしてみたが・・・

測位開始が速くなって5~10秒程度で測位できるようになったのは○。

更新間隔は、あいかわらず1秒に設定しても地図の更新は5秒ごと。

使い物にならない。

■ 2007年4月5日

ゼンリンから サービスパック2 が出たのでインストールしてみたが・・・

GPSの設定が保存できるようになったのは○。

測位間隔が1秒に設定できるようになった・・・・が・・・・なんか地図が5秒ごとにしか更新されないんだが・・・・。

50km/hほどで流してると地図表示位置が100~150m遅れる。

測位が1秒ごとで、地図の描画も延滞無く1秒ごとに更新されないとぜんぜん意味ねえだろうがぁ!!ナメてんのか!コラァ!

■ 2007年2月20日

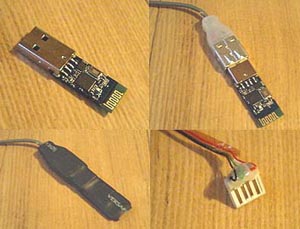

Bluetoothレシーバー メーカー不明 USB接続

Bluetoothレシーバーが出っ張るのが嫌なので、USBジャックから配線を引っ張ってきてPCMCIAポート内に設置

Bluetoothレシーバーの中身を取り出して細身のUSBケーブルへ接続

レシーバー部は熱収縮チューブで覆ってしまう。

USBプラグ側は中身を取り出し、必要最小限のサイズまで削ってケーブルを半田付けしてエポキシ樹脂で固定。

ケーブルはカプトンテープ(ポリイミドテープ)でサンドイッチ。

■ 2007年2月20日

神光臨!!続き

AIWIL soft さんの zlog (GPS reciever soft for ZENRIN )

GPSレシーバーから位置情報を取得し、ゼンリン Zi8 / Zi9を自動スクロール。

zlog使用中はZのほとんどの機能は操作できなくなるが、タスクバーのアイコンをワンクリックでzlogとの連動をON/OFFできるので問題なし。

下記のようなメリットあり。

GPS関連の設定が保存される。 ←Zi9では保存されない。

更新間隔も1秒に設定できる。 ←Zi9では3秒以下に設定できない。

走行ログも保存される! ←Zi9にはその機能が無い。

走行ログの再生機能もある。 ←Zi9には当然無い。

測地系の変換ができるので、TOKYO測地系の地図でも、GPSレシーバーの測地系を変更する必要がない。

Zi9で3秒間隔でGPSの測位をさせようとすると15クリックも必要で、起動時間もZ9起動から測位開始まで2分ぐらい必要。Zi9が起動状態でもなんだかんだで1分ぐらい必要。

zlogだと、Zi、zlog起動 → OpenGPS → ZENRINにチェック で使用できるようになる。

Zi9起動状態なら数秒で測位開始。 すばらしい測位開始の速さ。

zlog すばらしい!

■ 2007年2月10日

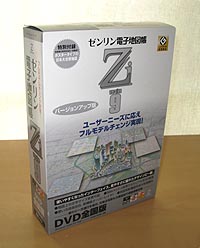

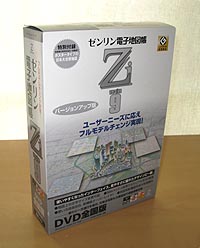

合併情報が反映された最新の地図が必要だったのでゼンリン Zi9入手。

一応、体験版をダウンロードして試したのだが、↓で挙げた不満な点は 未完成の開発途中のもので体験版を作ったんだろうかなぁ・・・製品版では改善されてるだろう・・・と淡い期待を抱いていたのだが・・・・・・・

なんじゃこりゃぁ!

起動がものすごく遅い。

測位させるまで「異常」と言えるほど操作手順が多い。 (十数回のクリックが必要)。

測位更新間隔が3秒以下に設定できない。

GPSの設定(COMポート 更新間隔など)が保存できない。

測位開始ボタンをクリックしてから測位が開始されるまで異常に遅い。

ユーザーインターフェイスのデザイン、操作性がごちゃごちゃ煩雑でわけわかめ。

ツールバー、その他各種表示を消すことができてすっきりさせることもできるのだが、ツールバーを消すと操作が何にもできない。

暗色系の色設定が無く、夜使うと激しく視認性が悪く画面が眩しい。

標準状態では、各種バー類が多くて地図がものすごく狭い。

GPS使用時は、GPSモニターが表示されたままになって激しく邪魔。

動作が非常に重い。 操作に表示がついてこない。

スクロールさせると、つまづいたように表示がカクカクと遅くなったり早くなったり。

他にも不満な点が大量。

改悪された部分が多すぎる。

ナビの代用にまったく使えねぇなぁ・・・

と思ってたら神光臨!!

■ 2006年11月23日

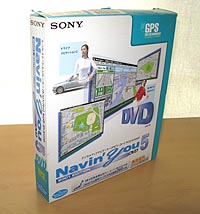

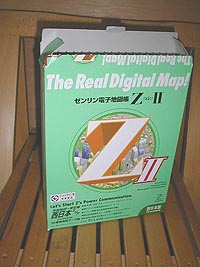

SONY Navin' You 5.5

ゼンリン ナビ研ナビソフト SUPER11 拡張フォーマット専用 地域版 導入。

この地図、市街地詳細地図の掲載範囲が狭い~ orz

県庁所在市でも、ちょっと郊外に出るとバッサリと詳細地図が無い。

この機能でziの詳細地図が使えたら最高なのになぁ。

詳細地図の貧弱さを打ち消すほどのメリットもたくさんあり。

Ziに比べて測位開始が異常に速い!。

しかもワンクリックで測位開始。

音声ナビ。

ルートから外れると、自動ルート再検索。

ヘディングアップ。

バードビュー。

全画面表示。

■ 2006年7月 31日

PCMCIAカード Bluetoothレシーバー 3COM 3CRWB6096B 導入

アンテナが収納できるのでタフブックのPCカードスロットに密閉して使用できる。

がプロファイルは HID未対応だと?

■ 2006年7月5日

Panasonic TOUGHBOOK CF-18KW1AXS 導入

Pentium M 1.2GHz RAM256MB HDD60GB

90cmの高さから落としても壊れない頑丈パソコン。

画面を180度回転させてタブレットPCとしても使える。

タッチパネルが非常に使いやすい。

もうタッチパネルではないノートパソコンには戻れないと思えるほど。

タッチペンでも操作できるが、通常は指で操作。

輝度は500cd/m2とのことで昼間でもなんとかなる明るさ。

ちょっと重すぎるが。

IBMのタブレットPCも検討したが、外装の仕上げが扱いに気を使うのと強度的に車積だと壊れるかな。と落選。

■ 2006年4月

Newision NW819V 用に、HARD OFFで合いそうなコネクタがついたケーブルを探してきて、接続ケーブル製作。

電源ケーブル、タッチパネルUSBケーブル、画面表示用VGAケーブル、計3本の統合ケーブルで、モニタ側は1個のコネクタで全て接続できる。

■ 2006年3月9日

Newision NW819V 入手。

8インチ 液晶のドット数 800 x 600 のバージョン タッチパネル搭載、車載用PCディスプレイ

画面サイズが小さっ・・・。

ケーブル接続も短くてめんどくさいなぁ。

■ 2006年2月18日

ゼンリン 電子地図帳Z8 西日本版DVD導入

以前のバージョンでは 「ポップアップでのユーザー図形のポイント情報の表示」 がGPSの測位中でも出来てたのだが、新バージョンでは表示されなくなった。

表示させようとすると、GPSの測位をいったん終了させなければならず使い物にならない。

(zi8は測位開始が異常に遅いため)

ZI8特有の仕様なのかと思って zi: Professional5発注。

■ 2006年2月16日

GPSレシーバー HOLUX GPSlim236 導入。

SiRF Star III チップ搭載

Bluetooth接続

コールドスタートでも30秒程度で測位開始できる。

以前使ってたPCGPSに比べ測位開始も感度も安定度も非常に良い。

フル充電で11時間稼動とのことだがちょっと短い。

充電はUSBケーブルで出来るのだが、汎用のUSBケーブルだとUSBデバイスとしての認識に失敗することを繰り返してしまう。

なので、汎用ケーブルの信号線は切断して電源のみ供給。

専用のUSB接続ケーブルだとBluetoothだけでなく、USB接続のGPSレシーバーとしても使用できるらしい。

電源スイッチは機械式で省電力機能はない。

■ 2005年11月

IBM Thinkpad X40

Pentium M 1GHz RAM256MB HDD20GB

性能的には充分だったけど、扱いに気を使った。

■ 2005年4月16日

DEL Latitude C400 PP01L

Pentium 700MHz RAM128MB HDD20GB

ジャンクで、リース落ち品がむちゃ安かったので2台購入

重すぎだが画面も大きく、画面輝度も明るく見やすかった。

ヒンジ部分が車の加速減速、振動に耐えられずゆるゆるになった。

頻繁に熱暴走。

ACアダプタがリコール対象品で無償交換。

■ 2005年

CIRQUE SMART CAT GP410U 導入

USB接続の外付けタッチパッド (ALPSのグライドポイント)

操作性は良好。 車への設置は面倒。

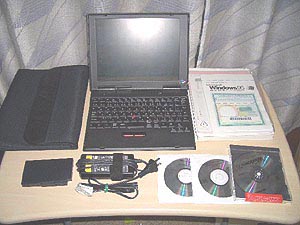

■ 2004年4月17日

IBM Thinkpad240 導入

Intel Celeron 300MHz RAM 64MB HDD6.4GB

サイズ的にいい感じだったのと付属品も揃ってたのと格安だったのでジャンクで購入。

あまり活用せず。

■ 2004年

Targus Wireless Remote Presenter MODEL PAUM30

ターガス ワイヤレスリモートプレゼンター 導入

ボタンにPageUP/Downを設定できるのでZiの地図拡大縮小ができる。

USB接続のレシーバーがかなり邪魔。

マウスカーソルの移動が緩慢で使い勝手が悪い。

マウスのプロパティを調整すれば速く大きく動くよう設定できるが、他のポインティングデバイスと併用した場合、他のポインティングデバイスで大きく動きすぎて操作性に不都合。

使い勝手が悪いのを補うために、100番程度の紙やすり(耐水ペーパー)を丸く切って両面テープで貼り付けて使ってました。

■ 2003年8月24日

TOSHIBA Libretto ff 1100v 導入

Pentiumプロセッサ266MHz RAM32MB HDD6.4GB

付属品揃いでジャンクで格安だったので購入

ナビとして使ってみるとよく熱暴走したのであまり活用せず。

■ 2002年6月24日

Panasonic CF-M1V 導入

ジャンクセールで格安で購入・・・

その他、同じジャンクセールでいろいろ買って合計25万円浪費・・・元はとったけど。

Celeron 333MHz RAM64MB HDD8.1GB

B5サブノートサイズ

サイズ、画面サイズともに使いやすかった。

筐体もしっかりしてた。

熱暴走も無し。

扱いやすく 2005年までは、この機種をメインで使用。

■ 2002年5月23日

Zi Professional 導入。

Zi Professional2への無償バージョンアップ版

csv入力のデータ展開の柔軟性が魅力で導入。

■ 2002年4月9日

IBM Thinkpad X22

モバイルPentium III M 800MHz

中古だが、ほぼ新品状態の綺麗な状態で購入。

つや消しの黒色の筐体は傷が目立つので扱いに気を使った。

■ 2001年

ゼンリン電子地図帳 Zi4 導入

■ 1999年

GPS運用開始。

GPSレシーバー I/O DATA PCGPS PCカード

このレシーバーは比較的感度は良好で、サンルーフ内に設置で実用になってた。

付属地図は詳細地図の収録されてないZi2全国版だったかな?

ベクトル地図の進化に感心して詳細地図の収録されているZ2地域版導入。

■ 1999年頃?

TOSHIBA Libretto 60

Pentium 100MHz RAM16MB HDD810MB

小型軽量で非常に重宝してた。

モバイルとしてもいちばん活用してたと思う。

某雑誌に載ったとき一緒に持って写ってたのはこのPC。

夏には熱暴走してた。

画面が小さいのが難点。

VGA 640x480

■ 1997年頃?

PRO Atlas 97 導入

■ 1995年 1996年頃?

ゼンリン電子地図'95導入。

ベクトルデータ地図で非常にシンプルな表示でいまいち。

なので AtlasRD for Windows95 買ってみたら、すごく綺麗な地図。

綺麗な地図には感心したけど、ビットマップデータは表示情報の融通が利かない。

パソコンでカーナビのページに戻る

2007年5月4日ページ作成開始